Graviers, cailloux, pierres, blocs : une question de taille

Un élément grossier est un solide minéral de diamètre supérieur à 2mm. Au dessus de ce plancher fixé à 2mm de diamètre, nous trouvons des éléments de taille très variable. Comme pour les solides minéraux de la terre fine (argiles, limons, sables), il existe des classes granulométriques pour les éléments grossiers.

– Entre 2mm et 2cm : on parle de graviers

– Entre 2 cm et 7,5 cm, on parle de cailloux

– Entre 7,5cm et 20cm, on parle de pierres

– Au dessus de 20cm, on parle de blocs.

Il est évident qu’un sol contenant 50 % de blocs, aura des propriétés différentes comparé à un sol contenant 50 % de graviers. Il est donc primordial de préciser la taille des éléments grossiers dans la description d’un sol. Cependant, la plupart du temps, la fraction grossière du sol est composé d’un mélange d’éléments de tailles variées. Par exemple, sur la photo, nous pouvons voir la surface d’un sol qui présente une grande quantité de graviers et de cailloux. A l’instar de la terre fine, il existe un graphique en triangle permettant d’exprimer les teneurs en graviers, cailloux et pierre d’un horizon de sol, avec des classes granulométriques (référentiel pédologique 2008). Ce degré de précision est surtout attendu dans la description des horizons les plus riches en éléments grossiers (>60%).

Des éléments grossiers de différentes natures

Entre les origines géologiques d’un matériau rocheux, son altération en fragments, et l’évolution de ces derniers, chaque élément grossier du sol est le résultat d’une multitude de processus s’étendant sur des millions d’années. Ces histoires plus ou moins tourmentées sont souvent bien antérieures à la formation du sol qui les contient. En étudiant ces éléments grossiers en détail, le pédologue peut mieux comprendre leurs origines.

La première étape consiste à identifier la nature lithologique des éléments grossiers : de quel type de roche proviennent ils ? Pour cela, des bases solides en pétrographie sont indispensables. La taille et la forme des grains, la densité, dureté, couleur, présence de carbonate, orientation sont autant de critères à étudier. Certains types de roches sont plus difficiles à identifier que d’autres, et l’état d’altération des fragments peut ajouter de la complication. L’étude préalable de la géologie du territoire permet de mieux comprendre l’origine des éléments minéraux en présence. Cette étude peut être précisée par la description d’affleurements rocheux aux alentours de la fosse pédologique. Il est également possible que les éléments grossiers d’un sol soient de nature lithologique variée. Dans ce cas, cette variété constitue une information à noter.

La forme des éléments grossiers peut aussi nous informer sur leur origine. Généralement, des formes anguleuses et irrégulières sont liées à des phénomènes telles que le gel/dégel, les cycles d’humidité, ou certains chocs ponctuels dans le temps (chutes de pierres, impacts d’outils). On dit que ces fragments anguleux sont peu altérés. Leur présence abondante peut être le signe de sols peu évolués (rankosols, rendosols par exemple). Les formes plates, sont souvent héritées de la structure litée de la roche parentale. Les formes arrondies ou émoussées correspondent quant à elles, à des phénomènes de transport prolongé dans l’eau (galets) ou la dissolution progressive de certains minéraux. La norme Afnor NFX31-003 intitulée « qualité du sol – description du sol » permet de classifier ces formes en 6 classes selon des axes anguleux – arrondis, et sphérique – plat.

Sur la photo, nous pouvons voir que les éléments grossiers du sol présentent des formes en plaquettes anguleuses de quelques centimètres d’épaisseur. Ils sont durs, de couleurs grises à verte, homogènes et ne présentent pas de cristaux. Selon la carte géologique au 1/50000e (vecteur harmonisée, Infoterre), il s’agit de schiste et pélites du Cambrien inférieur. Cela semble cohérent avec les fragments décrits au sein du sol. Étant donné leur orientation similaire au litage de la roche en place, nous pouvons en conclure que les éléments grossiers décrits sont issus de la fragmentation de cette roche.

Altération des éléments grossiers

Les roches sont constituées de minéraux assemblés entre eux. L’altération de la roche conduit à la libération de ces minéraux, que l’ont retrouve dans la fraction minérale du sol. Les éléments grossiers du sol sont une étapes transitoire sur le chemin de l’altération, un intermédiaire entre la roche et l’infiniment petit.

Le sol, matériau poreux, agit comme une éponge. Il retient les eaux de pluie, et maintient dans un milieu humide les fragments de roche qu’il contient. Là, à l’échelle de l’infiniment petit, les minéraux constitutifs des éléments grossiers restent en contact prolongé avec l’eau, ce qui accélère leur altération. Parallèlement, l’activité biologique du sol, contribue largement à l’altération des minéraux, que ce soit par la croissance des racines ou l’acidification de l’eau du sol. Ainsi, le destin de tout élément grossier du sol est de disparaître lentement. Mais en chemin, certains de leurs minéraux constitutifs vont se transformer pour faire apparaître toute une diversité minérale nouvelle. Des oxydes et hydroxydes qui vont colorer le sol (photo), ainsi que toute une variété d’argiles différentes en fonction de la nature de la roche et du climat. C’est pour cette raison que les sols abritent une diversité minérale bien plus importante que les roches à partir desquelles ils se développent.

La description des éléments grossiers d’un profil de sol peut permettre d’estimer leur état d’altération. Un élément grossier non altérée reste dure, cohérent et homogène. A l’inverse, un élément grossier altéré est fragile et friable. Les minéraux qui le constituent se séparent entre eux, ou prennent une couleur rouille (oxydation). Parfois l’altération est telle que la limite entre élément grossier et terre fine devient floue : un cailloux cohérent en apparence se gorge d’eau quant le sol est humide et devient friable à la main sans aucun effort.

Si la distinction de cas extrêmes est facile, il n’existe pas de typologie standard qui permette de graduer l’état d’altération d’un élément grossier du sol. Mais compte tenu de la grande diversité lithologique des éléments grossier, cela peut se comprendre.

Comment quantifier la teneur en éléments grossier du sol

Combien y a t il d’éléments grossiers dans le sol présenté sur la photo ? Si vous pensez pouvoir répondre, prenez une longue inspiration et lisez la suite.

Cette question en apparence anodine constitue un vrai casse tête pour le pédologue. L’information recherchée est la part du volume de sol occupée par des éléments grossiers. Cela est notamment requis pour calculer le réservoir utilisable en eau du sol (voir précédent post).

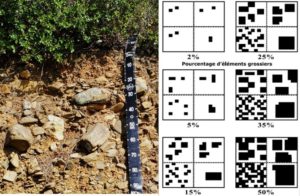

La méthode habituellement employée consiste à évaluer visuellement le volume de la face d’une fosse pédologique qui est occupé par des éléments grossiers. Pour cela, on utilise une charte visuelle comme sur la photo. Son utilisation est simple et très utile, mais le problème est ailleurs.

– Nous parlions de « volume », or l’œil du pédologue, si entraîné soit il ne perçoit pas un volume, mais une surface : la face de la fosse pédologique décrite.

– Pour décrire la face d’une fosse, il faut en creuser une ! L’utilisation de la tarière est rigoureusement impossible sur des sols caillouteux.

– Les éléments grossiers d’un sol présentent des tailles très variables. Il est fréquent de surestimer le volume des éléments grossiers les plus gros et de sous estimer celui des plus petits.

Tous ces problèmes sont à l’origine de grandes imprécisions dans l’estimation visuelle de la charge en éléments grossiers du sol. Pour plus de précision, la seule méthode robuste consiste à prélever des échantillons de sol, tamiser à 2mm, et peser le refus de tamis. Là aussi, ce processus soulève plusieurs problématiques :

– Il faut adapter le volume et la masse de l’échantillon de sol prélevé, à la taille des éléments grossiers en présence. Le volume et la masse requise est plus important s’il s’agit de gros cailloux, que s’il s’agit de graviers. Le volume prélevé doit avoir une arête de deux fois la dimension des plus gros éléments grossiers du sol (Gras, 1994).

– Toute personne ayant tamiser des échantillons à 2mm vous dira qu’il est compliqué de faire cela sur le terrain, d’autant plus si le sol est sec, ou s’il est argileux ! Il faut donc déplacer les échantillons et les tamiser en laboratoire.

– Enfin, le résultat obtenu est exprimé en masse. Or, ce que l’on recherche est une donnée volumique ! La conversion d’une masse de sol en volume nécessite la mesure d’une donnée supplémentaire : la densité apparente (masse de sol présente dans un volume donné). Pour compliquer le tout, la densité apparente de la terre fine est très différente de celle des éléments grossiers : il nous faut donc mesurer les deux, et évidemment, tous les éléments grossiers n’ont pas la même densité apparente (fonction de leur nature et de leur état d’altération) et il en va de même pour la terre fine, encore plus variable (fonction de la texture et de la teneur en matières organiques).

Vous comprendrez donc, que l’estimation de la charge en éléments grossiers d’un sol est une question très épineuse, et qu’il est rigoureusement impossible d’y répondre en observant une photo !